11_株式会社日本バイオテック

【会社名】株式会社日本バイオテック

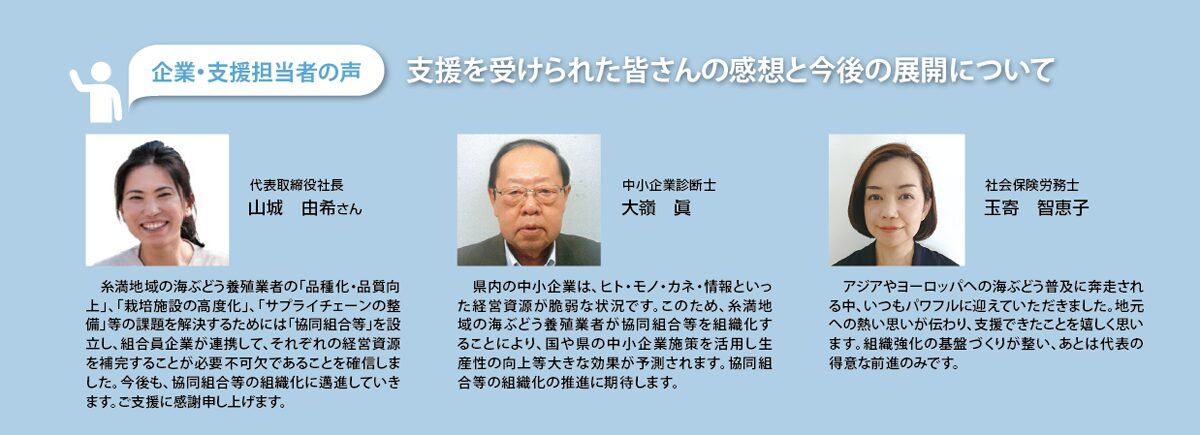

【代表者】代表取締役社長 山城 由希

【住 所】糸満市

【業 種】漁業

【事業内容】水産(陸上養殖)

糸満地区の海ぶどう養殖業者の近代化・合理化

組織化による栽培施設の高度化等課題の解決

1985年に創業した株式会社日本バイオテックは、糸満市にある海ぶどう事業部で45トン以上を出荷するほか、商品の販売や開発も行っています。海ぶどうの生産量は、増加傾向に推移し収穫量は16万7千トン、出荷量15万6千トンといわれています。

このように増加傾向で収穫量が増え、「もずく」が1位、「車エビ」が2位に続き、「海ぶどう」が3位を占める状況です。今後も糸満地域の海ぶどう養殖業者が成長・発展し地域に貢献するためには、「品種化・品質向上」、「栽培施設の高度化」、「サプライチェーンの整備」といった課題を解決する必要があります。経営資源の限られている中小企業では、近代化・合理化が進展しないことが見受けられます。そこで、糸満地域の海ぶどう養殖業者の課題解決のための「協同組合等」を設立し組合員企業が連携することにより、それぞれの経営資源を補完することが必要・不可欠です。

小規模事業者の組合設立の留意点

糸満地域における海ぶどう養殖業の課題は、1社では解決できません。課題解決のためには経営資源の限られた小規模事業者が共同化を図り、組織の力を結集して共同事業を実践することが肝要です。そのため「中小企業の組織化の維持」、「協同組合等の種類と事業」、「協同組合等の基準と原則」、「協同組合等の設立について」など協同組合等の設立に関する留意点などについて支援を行いました。

組合設立の手順及び組織化の意義と認識を深めた

先ず、中小企業の現状は、「資本調達力の脆弱性」、「労働力の確保能力の不足」、「市場開拓能力・技術開発能力の脆弱性」、「情報収集能力の脆弱性」など、経営の近代化・合理化に立ち遅れ、取引面でも不利な立場にあります。このような状況に対処するためには、力の弱い中小企業が結集し、共同経営体(組合)を組織し共同事業(経済事業等)を実践することで、組織力をもって中小企業が抱える経済的・社会的不利性に立ち向かう必要があります。糸満地区の海ぶどう養殖業者が組織化することにより、生産性の向上、取引条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、さらに情報・人材・マーケティングといったソフト経営の充実により経営の近代化・合理化を図ることができます。

また、糸満地区の海ぶどう養殖業者が4人以上で協同組合等を設立し、共同事業を通じて組合員の成長・発展を図るための「協同組合等の基準及び原則」、「組織体制の整備」、「設立の手順」等についても理解を深めました。

規則整備と労務管理の再構築

代表取締役に就任する以前から、気にされていたという、社内規則が作成途中であり、完全に整備されていない状況にありました。社員は、正規社員、契約社員、パート従業員及び業務委託の方が一丸となって会社の業務に取り組んでいるものの、労務環境の整備が不十分であることが課題となっていました。地元の働き手に支えられ、時には家族のような「なあなあ」でこれまでは通じていたものの世界へ進出する組織となれば、このような状況を改善し、従業員が安心して働ける環境を整えることが、今後の組織の強化につながることを、最初に確認しました。特に、労働環境を助成金の活用が可能な基準に整えることで、会社の財政基盤を強化すること及び従業員への安心感や、やりがいに繋げることを目指しました。規則の整備や労務管理体制の見直し、助成金に対応するための条件の理解と実践が課題でありました。

助成金活用を基準にした労務環境づくり

労務環境の整備基準をキャリアアップ助成金を活用することに見据え、正社員転換制度や労働環境の整備することを支援しました。具体的には、正社員転換対象労働者の確認と転換予定日の検討を行い、現状の正社員および契約社員の労働条件を精査しました。

また転換スケジュールと助成金活用スケジュールの策定を支援し、正社員就業規則の作成を進めました。正社員就業規則には、割増賃金削減のために、新たに1カ月変形労働時間制の導入を行いました。残業代計算式の統一も図り、計算しやすい形にしました。さらに、転換後の労働条件通知書のひな形作成や個別の労働条件通知書作成を支援し、非正規社員の就業規則や賃金規程の整備も実施しました。助成金申請に向けたキャリアアップ助成金の説明と申請スケジュールの確認、助成金計画書の作成支援を行いました。

労務管理の改善がもたらす会社の効率化

未完成であった規則を実態に合わせて修正し仕上げることができました。特に、欠勤控除や割増手当の計算式を統一することで、月や社員によっての計算を確認する必要がなくなり、社員にとっても分かりやすい内容になりました。

代表にも規則を一緒に確認していただくことで、労務の知識をご理解いただき、社員への残業等の労務管理にも目が行き届くようになったと感じています。