07_一般社団法人スマイリーはうす

【会社名】一般社団法人スマイリーはうす

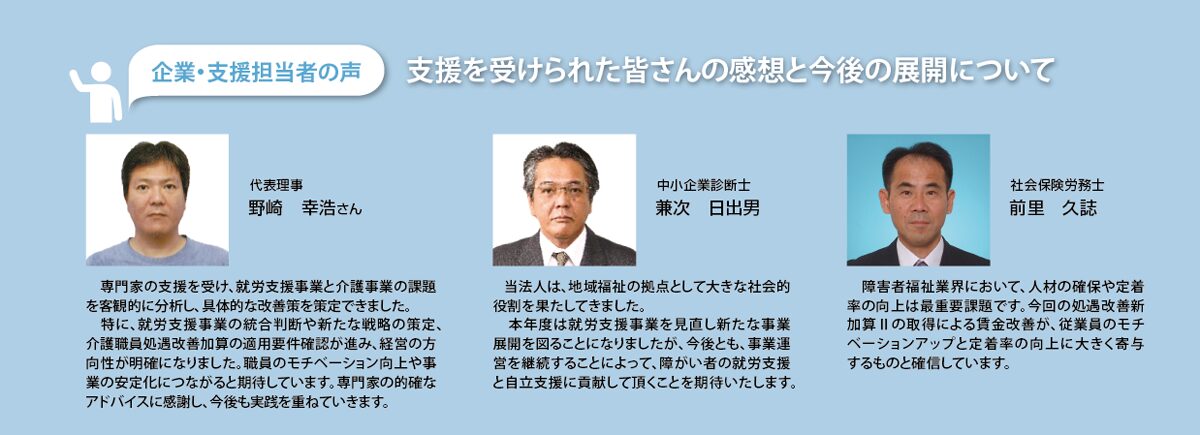

【代表者】代表理事 野崎 幸浩

【住 所】西原町

【業 種】医療・福祉

【事業内容】障がい者福祉事業

就労支援事業の見直しと新たな展開

就労支援事業の見直し

当法人は「障がい者とその家族の自立を支援する」を理念として、西原町及び宜野湾市で就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、西原町で放課後等児童デイサービス事業所、地域活動支援センター、南城市で学童保育事業所を運営しています。

就労支援事業は、障がいを持っている方に働く機会を提供し、就労訓練・支援を行うことで国から報酬を受けますが、令和6年度の報酬改定で制度が大きく変わりました。特に、障がい者と雇用契約を結び、最低賃金以上を支払った上で生産活動や職業訓練を行う就労継続支援A型事業は、生産活動の収益で賃金を賄えない場合は報酬を減算する方式が導入され、生産活動の赤字が続く事業所は経営が困難となる事態が想定されています。こうした中で、当法人も就労支援事業の事業全体の見直しが必要となっていました。

就労支援事業の経営分析とセミナーの実施

就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業の経営状況について財務分析を実施しました。また、損益分岐点売上高の把握や事業別の損益管理について検討しました。

合わせて、経営数値から見える事業の実態と課題について、各事業で共通認識を図るため、セミナーを実施しました。特に、就労継続支援A型事業の生産活動収益は、西原町及び宜野湾市ともに赤字となっていることから、令和6年度の報酬改定に伴い事業全体の見直しが必要なことについて、事業所全体の共通認識の醸成に役立ったと思われます。

就労支援事業の新たな展開

令和6年度の報酬改定で、全国の就労継続支援A型事業所が閉鎖や最低賃金が適用されない就労継続支援B型事業への移行を決める事業所が相次いでいます。当法人も、生産活動収益の赤字が続いている西原町の就労継続支援A型事業については、今後も賃金に見合う生産活動収入の確保が困難とみられ、宜野湾市の就労継続支援A型事業に合併することとなりました。

就労支援事業の経営分析により事業運営について客観的で定量的に把握したことやセミナー開催による事業の実態と課題についての事業所全体の共通認識の醸成も、合併の判断の一助となったと思われます。

合併後の就労継続支援A型事業の事業戦略の方向性について検討しました。①利用者に対する安定的な仕事の提供、②医療・介護等の施設外就労の推進、③高単価の仕事の受注、④弁当販売事業(新規)の展開、⑤職員の意識改革等、具体的方策や数値目標に落とし込みました。今後の着実な戦略の実現を期待いたします。

介護職員処遇改善新加算への対応

①「介護職員処遇改善加算」とは、介護職員の安定的な処遇改善を図ることを目的に、職場環境整備や賃金改善を行うために必要な資金を国から事業所へ支給する制度です。これまで、処遇改善加算、特定加算、ベースアップの3つに分かれていたものが、令和6年6月、これらの加算が1本化され、新加算制度がスタートしました。新加算Ⅱは、「キャリアパス要件」、「月額賃金改善要件」、「職場環境等要件」、の3つを算定要件としています。これらをキチンと整備し、職員の賃金改善を行いモチベーションアップや定着率向上を図ります。

②人事評価制度を整備し、評価結果を賞与や給与改定に反映すること、人材育成に活用すること、積極的でチャレンジ意欲の高い職場環境を醸成する、ことを大きな目的としました。

新加算Ⅱの取得要件を満たす

1.新加算Ⅱを取得していますが、取得の要件を満たしているかどうか、キャリアパス要件のⅠからⅣ、月額賃金改善要件及び職場環境等要件について現状の確認を行いました。

①キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳについては、既に要件を満たしており問題はなかったです。

②月額賃金改善要件について、新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給又は毎月決まって支払われる手当)の改善に充てることになっていますが、これも問題なしです。

③職場環境等要件について、今年度は移行期間で要件を満たしていなくても猶予されていますが、次年度は新加算Ⅱの必須要件になるので、職場環境等要件の6つの項目毎にそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上)取り組むことが可能か確認を行い、できていない項目については次年度が始まる前までに準備をしていきます。

2.人事評価制度については、評価の項目として、業績評価、意欲評価、能力評価の3つの分野から評価を行い、評価結果を賞与や給与改定、昇格(等級アップ)等への活用を図ります。

処遇改善加算は、毎月の管理によって業務効率がアップ

・処遇改善加算は、毎年、4月に計画書の提出と7月に前年度の実績報告があります。加算額として入ってきた金額と従業員への配分金額を毎月キチンと把握・集計していると実績報告書の作成がスムーズにでき、かつ、社会保険料の会社負担分を充当できる余裕も出てくるので、その管理表を整備しました。

・人事考課表については、特に業績に関する項目について検討を重ねました。また、管理者の考課表は、業績に関するウエイトを大きくし、業績に責任を持ってもらうようにしました。