05_有限会社三大食品

【会社名】有限会社三大食品

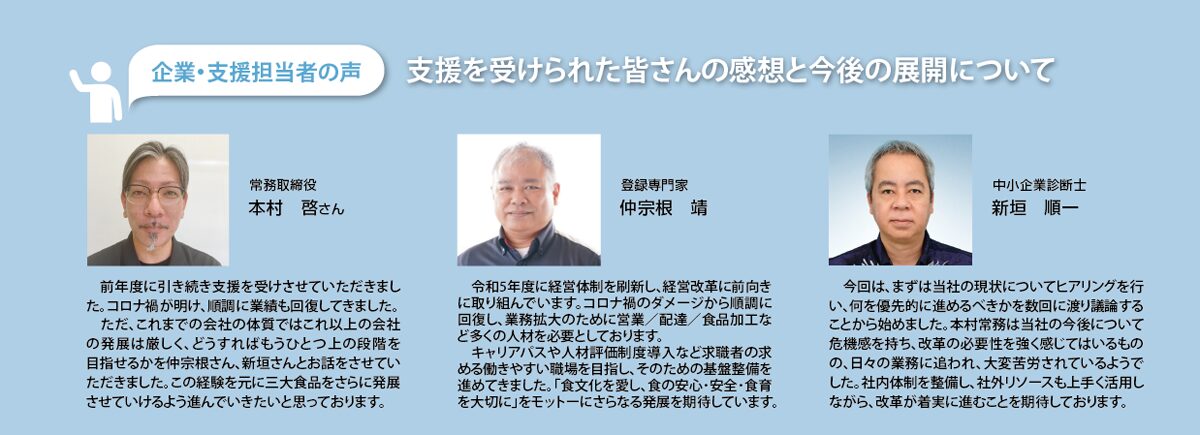

【代表者】代表取締役会長兼社長 本村 登

【住 所】南城市

【業 種】卸売業

【事業内容】食肉販売

「食文化を愛し、食の安心・安全・食育を大切に」

働きやすい職場を目指して

人事評価制度導入のための経営基盤整備

三大食品は、南城市大里字古堅に本社・加工場を構え、居酒屋・弁当屋など小・中規模の飲食店、保育園・老健施設など、およそ600件(コロナ前は800件)のお客様へ日々の食材の配達、提供を行っております。また本社に隣接した小売店舗「お肉の笑店」ではスーパーには無い厳選したお肉を提供しております。店舗で購入したお肉や汁物を飲食スペースにてお召し上がりいただけます。

当社は、令和5年度にIT導入補助金を活用し、勤怠・給与システムを導入しましたが、まだ正常な運用に至っておりません。また、今後、勤怠・給与システムから、会計システムへのデータ連携を実施し、人事評価制度の基盤を構築する狙いがあります。そのために勤怠・給与システムの早期の運用定着と会計システムとの連携について、専門家の支援を仰ぎながら進め、近い将来に予定している人事評価制度導入の基盤づくりを目指しています。

現状の報酬体系把握と改善策の検討

総務部門のメンバーを中心に現状の勤怠システム導入/運用における課題を明確化しました。

出退勤時の打刻漏れの運用や有休休暇管理の整備など解決策を検討/実施しました。また、給与システムとの連携については、現状のEXCEL運用と並行して運用し、結果比較に問題がないことを確認してから新システムへの運用切り替えを支援しました。

勤怠・給与システムの運用が落ち着いた段階で、人事評価制度導入の事前準備として、現在の全スタッフの報酬体系を見える化しました。次に役職と職級を再定義し、給与バンドを設定することで、各スタッフ毎に現状の報酬とのバランスを確認しました。その結果、現在の報酬体系の課題を炙りだすことができました。

現状の報酬の課題については、見える化した報酬体系を経営幹部に説明/共有し、次回の給与・賞与改定時に是正することとしました。

働きやすい職場を目指して、持続的な改善

コロナ後の飲食業界の回復に伴い、当社も人材確保に注力しております。より良い人材を採用するために働きやすい職場を目指して、人材評価制度導入を検討してきました。今回、その基盤整備としての勤怠/給与管理システムの定着、報酬制度の見直しを実施することができました。

今後は、再定義した役職/職級に添った職務規定や評価制度の整備など、着実に進めていきたいと思います。

自社製造商品の増産・拡販に向けて

当社は卸食肉加工以外に、特別なイベントや会議、パーティなど、お客様の大切な瞬間に美味しい料理を提供する仕出し部門も展開しております。これら自社製造製品は、パッケージングして自社小売店舗でも販売するなど、お客様から大変好評を得ており、自社の強みともなっております。

今後はその自社の強みを活かすべく、加工場を増設・増産し、新たな販路の開拓も検討しております。一方で昨今は原材料や光熱費の高騰、人件費の上昇などにより、製造原価を把握し適切な値付けを行い、さらには生産性を高めて利益を確保することがより重要となっております。

そこで今回は、今後の自社製造製品の増産・拡販に向けて、以下の取り組みを行うこととしました。

①自社製造製品の正確な原価を把握して、適切な値付けを実施できるようにする。

②継続的な原価把握の仕組みをつくり、生産性を高めるための現場改善にもつなげる。

現状の分析と標準原価計算への取組み

原価管理を行うにあたり、直近3期分の決算書から現状分析を行うことから始めました。コロナ後に売上は回復基調にありますが、利益や生産性に関する指標が業界標準より低い傾向にあることが分かりました。値付けは適正か、生産性は問題ないか、など原因を明確にし対策をとる必要があります。

今回は今後、増産・拡販を目指している自社製造製品の原価把握を行うため、まずは製品20品の製造原価表(Excel)の作成を進めることとしました。製造原価表の作成にあたっては、原材料費の歩留まり、労務費の工程毎の標準時間、稼働率、労務費単価設定、経費・間接費の算出方法について説明し、作成した製造原価表を原価標準として、以下のように進めることとしました。

①実際生産量に原価標準を乗じて標準原価を計算

②実際原価計算を実施し、原価の実際発生額を計算

③標準原価と実際原価を比較し、原価差異を計算

④原価差異の中身を費目別に分けて分析

継続的な運用に向けて

今回、標準原価計算について、まずは仕組みについてご理解頂き、運用開始に向けて製造原価表の作成を始めることができました。

標準原価計算を継続的に進めるには、各原価費用を製造部門等各部門毎に分けた実際原価の集計が必要となります。又、今後自社製造製品を強化していくにあたっては、製造原価を明確に分けた製造原価報告書を作成することも考えられます。製造・経理部門とも調整し、継続運用に向け進めて頂くこととなりました。