12_フロウグループ(代表企業:合同会社フロウ)

【会社名】フロウグループ(代表企業:合同会社フロウ)

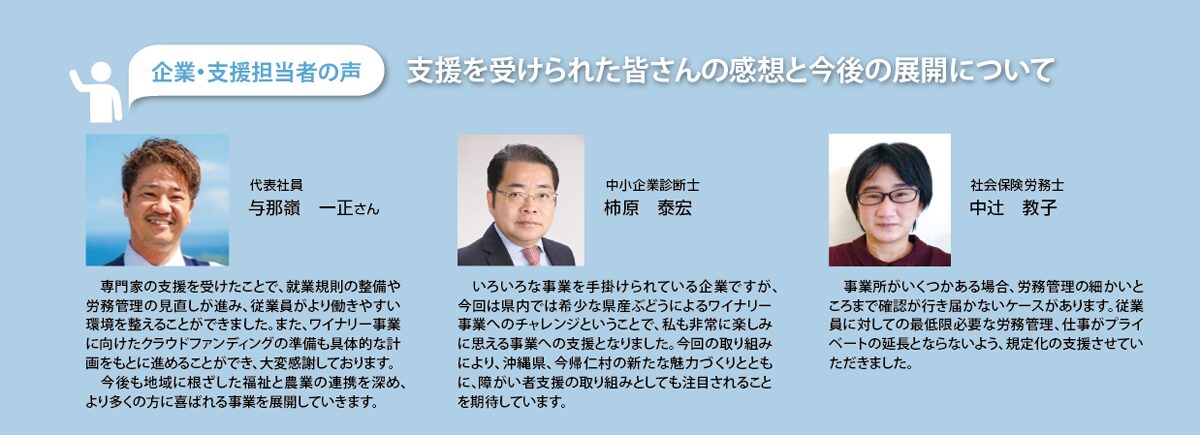

【代表者】代表社員 与那嶺 一正

【住 所】今帰仁村

【業 種】医療・福祉

【事業内容】障がい者福祉事業

複数事業への多面的な支援の取り組み

農福連携によるワイナリー事業のスタート

当社では、障がい者の支援事業を行っており、これまで農業×福祉の事業への取り組みを進めて来られていました。今回は、農福連携により、沖縄では希少な県産ブドウを使ったワインづくり、本格的なワイナリー事業への取り組みを進めておられました。今帰仁のぶどう農家さんと国内有名ワイナリー出身の醸造家の方とのしっかりとしたチームによる事業化であり、障がい者支援のみならず、新たな地域産品の製造、観光地づくりにもつながる事業となります。

当初の検討段階では、設備投資の資金調達に関する支援などを想定していましたが、既に補助金事業に採択されておられたこともあり、設備投資についての大きな問題はなく、ワイナリー事業スタート後の事業実施を成功させるための取り組みが必要でした。ワイナリー事業を成功させるために、プロモーションや認知度の向上、新商品の開発、販売促進につながる取り組みを進めて行く必要がありました。

クラウドファンディングプロジェクト立ち上げの支援

上記のための取り組みとして、クラウドファンディング(以下「クラファン」)による認知度向上などを進めることになりました。

これまで、当社ではクラファンに取り組んだ経験はないことから、クラファンサイトの選び方から取り組み方のレクチャーに始まり、取り組みを進めるための具体的な計画づくりなどの支援を実施しました。また、クラファンプロジェクトを実施するための応援体制構築のお手伝いもしています。

プロジェクトの実行

現在、クラファンプロジェクトは準備を進めている段階で、チームを作って取り組みを進めておられます。ワイナリー事業の責任者の方が中心となった取り組みとなっていますが、それを支援する外部の体制として、これまで各種のクラファンプロジェクトの支援を手掛けてきた企業にも声をかけて進めています。しっかりとした取り組みの計画に基づき、しっかりと体制により進めています。

また、クラファンへの取り組み方を理解してもらい、リターンと呼ばれるクラファン支援への返礼品各種の準備など、プロジェクトを成功させていくためのポイントをおさえつつ、取り組みを進めている状況です。

今後のプロジェクト公開、実施により、ワイナリーへの多くの応援と認知度の向上につながる取り組みとなり、ワイナリーに多くの人が訪問してもらえるよう事業が順調に進むことが期待されます。

事業に合わせた就業規則を用意する

就労支援事業所とグループホームの運営を行う合同会社フロウ様、またグループ会社で訪問看護事業を行う一般社団法人ウェルフェアおきなわ様と経営者を同じくするため2法人を合わせて支援を行いました。

就労支援事業所とグループホームは、同じ法人ということで、すべての事業所が共通の就業規則を使用していました。しかし、それぞれ営業時間が異なり、シフト時間等労働条件、また業務上の問題点も変わってくるため、就労支援事業所とグループホームとで独立した就業規則を設けることとなりました。

訪問看護事業について、昨年開業したばかりで、取り急ぎ用意したひな形どおりの就業規則を運用されていました。労働時間、休日、休暇の内容についても、実態と合わない内容でしたので、まずは現在の働き方、そしてより運用しやすい働き方を検討し内容の改訂に取り掛かりました。

仕事とプライベート、オンとオフの切り替えを徹底

就労支援事業所とグループホームでは、終業時刻を過ぎてもタイムカードを打刻しない等出退勤の管理が曖昧になっている問題点がありました。そこで、始業終業時刻の徹底と指示された場合以外は時間外勤務をしないよう周知し、就業規則にも規定しました。

一方、事情により必要な場合には、気兼ねなく中抜けや早退ができるよう、労働時間等の見直しに加え、時間単位の年次有給休暇制度の導入を行いました。また、情報機器の取り扱いについても曖昧な運用になっていたため、機器やデータの勝手な持ち出しを防ぐよう規定化しました。

訪問看護事業については、フレックスタイム制を導入しました。年次有給休暇の前倒し付与も規定し、開業当初で法令通りでは年次有給休暇が付与されない従業員でも休みの取りやすい環境としました。また、就労支援事業所とグループホームではすでに実施していた正社員転換制度の導入も行いました。

規定見直しで秩序維持を

就業規則を作成し、一度周知しただけでは、始業終業時刻を徹底して守るのは難しいです。会社側が就業規則に則って、勤怠管理を行っている姿勢を示し、オン・オフの切り替えのできる職場の雰囲気を作ることが必要です。情報機器の取り扱いについても同様です。

従業員に対して注意すべきことがあった場合、一般常識やモラルだけに頼らず、規定化することが、社内の秩序維持に役立ちます。